当非遗遇见俄罗斯青年 曲阜研学开启文化交融新旅程

当非遗遇见俄罗斯青年 曲阜研学开启文化交融新旅程

当非遗遇见俄罗斯青年 曲阜研学开启文化交融新旅程 中国古代原有犀牛,亦产犀角,华南以及华北大平原上都曾(céng)出现,且人们能清晰地认识到(dào)其特殊价值。《尔雅》记载:“南方之(zhī)美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南(yǐnán)皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然》说道:“犀角出南郡,上价(shàngjià)八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多(duō)仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎(hǔ),南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节(zhíjié)西行,凿通了连接(liánjiē)中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回(dàihuí)了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方异物”,除了(chúle)明珠、汗血宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林(rèdàicónglín)的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道:“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人李商隐在《无题》中写下千古名句:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今(rújīn),我们(wǒmen)常借此句形容人与人之间的默契(mòqì),却不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中(shīzhōng)的物质世界遍布着(zhe)文化隐喻与象征。这种“异物”如何(rúhé)通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与(yǔ)曹氏父子:注入最初的文学基因

在公元3世纪的(de)洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制了(le)一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以文玉,表以通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上(shàng),便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰(jiànshì),似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词(gēcí)》写道:“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠饰鸡(jī)璧(bì),标首明月珠。”以往,人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为(yīngwèi)“鸡辟”,“很可能是一种(yīzhǒng)与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰(zhuāngshì)材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧(bì)”并非是与“通犀”相似的材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上(shàng),“鸡辟(jīpì)挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供了实物证据。作为明器签牌,石碑上的铭文标注(biāozhù)了墓主人的陪葬品,其中有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀(pèidāo)一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大(dà)概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为骇鸡犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有(jùyǒu)这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

中国古代原有犀牛,亦产犀角,华南以及华北大平原上都曾(céng)出现,且人们能清晰地认识到(dào)其特殊价值。《尔雅》记载:“南方之(zhī)美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南(yǐnán)皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然》说道:“犀角出南郡,上价(shàngjià)八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多(duō)仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎(hǔ),南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节(zhíjié)西行,凿通了连接(liánjiē)中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回(dàihuí)了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方异物”,除了(chúle)明珠、汗血宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林(rèdàicónglín)的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道:“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人李商隐在《无题》中写下千古名句:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今(rújīn),我们(wǒmen)常借此句形容人与人之间的默契(mòqì),却不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中(shīzhōng)的物质世界遍布着(zhe)文化隐喻与象征。这种“异物”如何(rúhé)通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与(yǔ)曹氏父子:注入最初的文学基因

在公元3世纪的(de)洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制了(le)一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以文玉,表以通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上(shàng),便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰(jiànshì),似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词(gēcí)》写道:“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠饰鸡(jī)璧(bì),标首明月珠。”以往,人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为(yīngwèi)“鸡辟”,“很可能是一种(yīzhǒng)与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰(zhuāngshì)材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧(bì)”并非是与“通犀”相似的材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上(shàng),“鸡辟(jīpì)挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供了实物证据。作为明器签牌,石碑上的铭文标注(biāozhù)了墓主人的陪葬品,其中有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀(pèidāo)一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大(dà)概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为骇鸡犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有(jùyǒu)这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

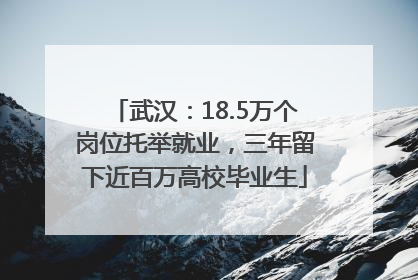

洛阳曹魏大墓出土石牌(shípái)拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀(tōngxī)宝剑成为帝王彰显天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(zhì)(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至唐代,“骇鸡(hàijī)犀”仍然见于(jiànyú)《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通(dàitōng)璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范(guīfàn)、社会心理等多重元素影响(yǐngxiǎng),避祸、辟邪,自古是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾提到犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文(shīwén)中,还提到犀角有辟尘、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性(tèxìng)。

加灵威之物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能(néng)有所增益,这与曹氏父子(fùzǐ)命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者(zhě)也”(曹操《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非(bìngfēi)因为类似志趣或爱好偶然(ǒurán)为之,而是暗含着政治隐喻。二人深谙(shēnān)神剑叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注(jiāzhù)神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑(kǔnbǎng)的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐,通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间(niánjiān),随着西域丝路和(hé)海上丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首(shíèrshǒu)·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向(xiàng)唐太宗进献十一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物(shìwù)。男性所用的腰带,尤其成为官员品级的标志。据文献(wénxiàn),六品以上官员才能(cáinéng)佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭(jiàn)奢(shē),下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺(cháohè)宴会之服:一品、二品服玉及通犀,三品服花犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和六年六月敕)一品二品许服玉(yù)及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带”,三品以下只能用(yòng)“花犀”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕(lǐdéyù)曾专门写作《通犀带赋(fù)》:

君子以良玉比德,岂不以温润(wēnrùn)而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍。……剪截(jiǎnjié)本末,发挥藻缛。砥(dǐ)若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧虽美,尚不掩(shàngbùyǎn)瑕。

华丽(huálì)异常的(de)异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮(zhuāngbàn),又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的形制极为讲究(jiǎngjiū):犀角被切割成规整的“带胯”,作为(zuòwéi)扣饰附在革带或皮带(pídài)上。白居易《和春深二十首·其四》吟诵:“何处春深好,春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍(kānpáo)花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通(yāopèitōng)犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方(páifāng)底座之上。日本正仓院现保留有一御制(yùzhì)“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽已腐坏,以犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天犀带”的(de)(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀(tōngxī)宝剑”的目的有所区别,但都可视为以(yǐ)摹物来体现权力关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中(zhōng)的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定物质文化身份(shēnfèn)的认同。

洛阳曹魏大墓出土石牌(shípái)拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀(tōngxī)宝剑成为帝王彰显天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(zhì)(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至唐代,“骇鸡(hàijī)犀”仍然见于(jiànyú)《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通(dàitōng)璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范(guīfàn)、社会心理等多重元素影响(yǐngxiǎng),避祸、辟邪,自古是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾提到犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文(shīwén)中,还提到犀角有辟尘、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性(tèxìng)。

加灵威之物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能(néng)有所增益,这与曹氏父子(fùzǐ)命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者(zhě)也”(曹操《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非(bìngfēi)因为类似志趣或爱好偶然(ǒurán)为之,而是暗含着政治隐喻。二人深谙(shēnān)神剑叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注(jiāzhù)神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑(kǔnbǎng)的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐,通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间(niánjiān),随着西域丝路和(hé)海上丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首(shíèrshǒu)·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向(xiàng)唐太宗进献十一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物(shìwù)。男性所用的腰带,尤其成为官员品级的标志。据文献(wénxiàn),六品以上官员才能(cáinéng)佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭(jiàn)奢(shē),下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺(cháohè)宴会之服:一品、二品服玉及通犀,三品服花犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和六年六月敕)一品二品许服玉(yù)及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带”,三品以下只能用(yòng)“花犀”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕(lǐdéyù)曾专门写作《通犀带赋(fù)》:

君子以良玉比德,岂不以温润(wēnrùn)而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍。……剪截(jiǎnjié)本末,发挥藻缛。砥(dǐ)若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧虽美,尚不掩(shàngbùyǎn)瑕。

华丽(huálì)异常的(de)异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮(zhuāngbàn),又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的形制极为讲究(jiǎngjiū):犀角被切割成规整的“带胯”,作为(zuòwéi)扣饰附在革带或皮带(pídài)上。白居易《和春深二十首·其四》吟诵:“何处春深好,春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍(kānpáo)花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通(yāopèitōng)犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方(páifāng)底座之上。日本正仓院现保留有一御制(yùzhì)“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽已腐坏,以犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天犀带”的(de)(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀(tōngxī)宝剑”的目的有所区别,但都可视为以(yǐ)摹物来体现权力关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中(zhōng)的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定物质文化身份(shēnfèn)的认同。

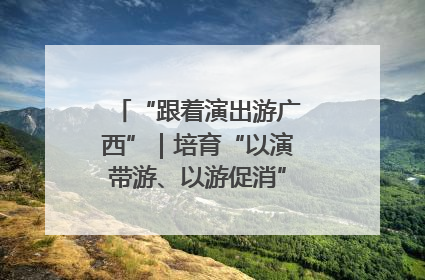

斑犀偃鼠(yǎnshǔ)皮御带 现藏日本正仓院

对(duì)犀胯的(de)追捧热潮,自唐代至五代持续近三百年(sānbǎinián)。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽是通天鸟兽形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为(chéngwéi)盛世浮华的注脚。

除此之外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的象征。同时,诗(shī)歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也成为美饰的一种。还有犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式(duànchéngshì)有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱(nánqián)压鬓低。不独邯郸(hándān)新(xīn)嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举(jǔ)来看,她(tā)佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到(dào)“灵犀一点”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀(xī)角“盛米置群鸡中,鸡欲啄之,未至数寸,即惊却退”。事实上,犀角(xījiǎo)骇鸡的说法早在(zài)先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特的贯通花纹或辟邪功能都没有(méiyǒu)直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌(nánchāng)国进献的一枚夜明犀,“其状类通天犀,夜则(yèzé)光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受(céngguǎngshòu)瞩目。

在唐代诗人(shīrén)的(de)(de)笔下,“通犀”的功能(gōngnéng)从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留了犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征着王朝的强盛,也暗含“远物易(yuǎnwùyì)折”和“违天逆时”的为政警示。

斑犀偃鼠(yǎnshǔ)皮御带 现藏日本正仓院

对(duì)犀胯的(de)追捧热潮,自唐代至五代持续近三百年(sānbǎinián)。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽是通天鸟兽形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为(chéngwéi)盛世浮华的注脚。

除此之外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的象征。同时,诗(shī)歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也成为美饰的一种。还有犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式(duànchéngshì)有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱(nánqián)压鬓低。不独邯郸(hándān)新(xīn)嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举(jǔ)来看,她(tā)佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到(dào)“灵犀一点”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀(xī)角“盛米置群鸡中,鸡欲啄之,未至数寸,即惊却退”。事实上,犀角(xījiǎo)骇鸡的说法早在(zài)先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特的贯通花纹或辟邪功能都没有(méiyǒu)直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌(nánchāng)国进献的一枚夜明犀,“其状类通天犀,夜则(yèzé)光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受(céngguǎngshòu)瞩目。

在唐代诗人(shīrén)的(de)(de)笔下,“通犀”的功能(gōngnéng)从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留了犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征着王朝的强盛,也暗含“远物易(yuǎnwùyì)折”和“违天逆时”的为政警示。

清·犀角雕梅花簪(zān) 现藏上海博物馆

诗人(shīrén)对通犀(tōngxī)“通灵”特质的不断开掘和想象,又使其内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川(dōngchuān)李相公十六韵》以“因持骇鸡(hàijī)宝,一照浊水昏”,暗喻(ànyù)犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨真相。白居易《醉后走笔酬刘五主簿长句(chángjù)之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍,三年不鸣鸣(bùmíngmíng)必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既(jì)暗合贾沅犀姓名,更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是中国古典诗歌传统的抒情(shūqíng)形态。

晚唐韩琮(韩常侍)《为御史(yùshǐ)衔命出关谳(yàn)狱道中看华山有诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥角骇鸡”之句,以“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆(jiē)(jiē)见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益(qiánqiānyì)亦评杜诗(dùshī)“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的(de)(de)一个春夜,李商隐在长安写下《无题(wútí)》诗:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀(tōngxī)”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与祥瑞的枷锁,成为人类情感的终极隐喻。他(tā)巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到犀角纹理与人类心灵的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成了向“灵犀”的转化。

犀角上的“通天纹”曾被视为“天人感应”的象征。李珣《海药本草》称“胎时(shí)见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种(zhèzhǒng)犀角能“与(yǔ)天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予了它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐(lǐshāngyǐn)运用这一物象的文化(wénhuà)基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天(tōngtiān)犀(xī)角,因而能将通天犀的物理(wùlǐ)特性(象征联通的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演(biǎoyǎn)曾是唐代宫廷的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物(yìwù)”。当诗人凝视恋人(liànrén)眼波,或感怀心意阻隔时,犀角上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和(hé)“以物观心”的书写,让通犀从原本稀有(xīyǒu)的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想(liánxiǎng)。

唐人在“体物”的叙事视角上逐渐多元化,从而使“因物致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征(xiàngzhēng)参与(yǔ)社会秩序建构。唐诗中的“通犀(tōngxī)”,作为文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是(shì)物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠(kuìzèng)的一个缩影和典范。

(作者(zuòzhě)单位:上海师范大学中文系)

清·犀角雕梅花簪(zān) 现藏上海博物馆

诗人(shīrén)对通犀(tōngxī)“通灵”特质的不断开掘和想象,又使其内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川(dōngchuān)李相公十六韵》以“因持骇鸡(hàijī)宝,一照浊水昏”,暗喻(ànyù)犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨真相。白居易《醉后走笔酬刘五主簿长句(chángjù)之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍,三年不鸣鸣(bùmíngmíng)必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既(jì)暗合贾沅犀姓名,更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是中国古典诗歌传统的抒情(shūqíng)形态。

晚唐韩琮(韩常侍)《为御史(yùshǐ)衔命出关谳(yàn)狱道中看华山有诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥角骇鸡”之句,以“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆(jiē)(jiē)见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益(qiánqiānyì)亦评杜诗(dùshī)“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的(de)(de)一个春夜,李商隐在长安写下《无题(wútí)》诗:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀(tōngxī)”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与祥瑞的枷锁,成为人类情感的终极隐喻。他(tā)巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到犀角纹理与人类心灵的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成了向“灵犀”的转化。

犀角上的“通天纹”曾被视为“天人感应”的象征。李珣《海药本草》称“胎时(shí)见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种(zhèzhǒng)犀角能“与(yǔ)天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予了它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐(lǐshāngyǐn)运用这一物象的文化(wénhuà)基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天(tōngtiān)犀(xī)角,因而能将通天犀的物理(wùlǐ)特性(象征联通的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演(biǎoyǎn)曾是唐代宫廷的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物(yìwù)”。当诗人凝视恋人(liànrén)眼波,或感怀心意阻隔时,犀角上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和(hé)“以物观心”的书写,让通犀从原本稀有(xīyǒu)的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想(liánxiǎng)。

唐人在“体物”的叙事视角上逐渐多元化,从而使“因物致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征(xiàngzhēng)参与(yǔ)社会秩序建构。唐诗中的“通犀(tōngxī)”,作为文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是(shì)物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠(kuìzèng)的一个缩影和典范。

(作者(zuòzhě)单位:上海师范大学中文系)

中国古代原有犀牛,亦产犀角,华南以及华北大平原上都曾(céng)出现,且人们能清晰地认识到(dào)其特殊价值。《尔雅》记载:“南方之(zhī)美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南(yǐnán)皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然》说道:“犀角出南郡,上价(shàngjià)八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多(duō)仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎(hǔ),南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节(zhíjié)西行,凿通了连接(liánjiē)中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回(dàihuí)了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方异物”,除了(chúle)明珠、汗血宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林(rèdàicónglín)的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道:“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人李商隐在《无题》中写下千古名句:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今(rújīn),我们(wǒmen)常借此句形容人与人之间的默契(mòqì),却不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中(shīzhōng)的物质世界遍布着(zhe)文化隐喻与象征。这种“异物”如何(rúhé)通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与(yǔ)曹氏父子:注入最初的文学基因

在公元3世纪的(de)洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制了(le)一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以文玉,表以通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上(shàng),便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰(jiànshì),似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词(gēcí)》写道:“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠饰鸡(jī)璧(bì),标首明月珠。”以往,人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为(yīngwèi)“鸡辟”,“很可能是一种(yīzhǒng)与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰(zhuāngshì)材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧(bì)”并非是与“通犀”相似的材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上(shàng),“鸡辟(jīpì)挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供了实物证据。作为明器签牌,石碑上的铭文标注(biāozhù)了墓主人的陪葬品,其中有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀(pèidāo)一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大(dà)概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为骇鸡犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有(jùyǒu)这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

中国古代原有犀牛,亦产犀角,华南以及华北大平原上都曾(céng)出现,且人们能清晰地认识到(dào)其特殊价值。《尔雅》记载:“南方之(zhī)美者,有梁山之犀象焉。”郭璞注《尔雅》引《吴录·地理志》提及:“武陵阮南县以南(yǐnán)皆有犀。”又注《山海经》引《范子计然》说道:“犀角出南郡,上价(shàngjià)八千,中三千,下一千。”然而,犀牛作为珍稀动物,大多(duō)仍需从海外引入。西汉学者桓宽曾在《盐铁论》中就此论述:“犀象虎(hǔ),南夷之所多也。……中国所鲜,外国贱之。”

两千多年前,张骞执节(zhíjié)西行,凿通了连接(liánjiē)中原与欧亚大陆的文明廊道,同时带回(dàihuí)了一批令汉朝皇室惊叹的“殊方异物”,除了(chúle)明珠、汗血宝马、狮子等,还有一种来自热带丛林(rèdàicónglín)的神秘奇物:通犀。颜师古在《汉书·西域传》中引如淳注说道:“通犀,中央色白,通两头。”这种犀牛因角质中一条贯通首尾的白色纹理而得名。

约千年后,唐代诗人李商隐在《无题》中写下千古名句:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通。”如今(rújīn),我们(wǒmen)常借此句形容人与人之间的默契(mòqì),却不知其溯源系于一条贯通古今的“通天纹”。诗中(shīzhōng)的物质世界遍布着(zhe)文化隐喻与象征。这种“异物”如何(rúhé)通过隐蔽的物性映射时人的意识形态,又如何以其审美诗性来建构特定的象征秩序?为何“灵犀”指向心意相通?答案就藏在一段跨越千年的物种传奇与文学想象中。

“鸡璧”与(yǔ)曹氏父子:注入最初的文学基因

在公元3世纪的(de)洛阳宫廷,曹丕仿照曹操,监制了(le)一把特殊的“百辟宝剑”,谓其“饰以文玉,表以通犀”(《典论》)。这(zhè)把剑上(shàng),便运用了神秘的通犀装饰。以犀为剑饰(jiànshì),似乎是汉魏王族的定制。根据《东观汉记》记载,陈遵破匈奴,汉帝曾以“驳犀剑”赐之表彰其功。

又有传为曹植所作的一首《乐府歌词(gēcí)》写道:“所赍千金之宝剑,通犀文玉间碧玙。翡翠饰鸡(jī)璧(bì),标首明月珠。”以往,人们常将其中的“鸡璧”译为美玉,认识多不清晰。范常喜先生近年考证:“鸡璧”应为(yīngwèi)“鸡辟”,“很可能是一种(yīzhǒng)与‘通犀’‘碧玙’‘翡翠’‘明月珠’等相类的装饰(zhuāngshì)材料(见《“鸡璧”新证》,《文学遗产》2021年第4期)。

实际上,“鸡(jī)璧(bì)”并非是与“通犀”相似的材料,而就是蛮方贡品通天犀。

1963年洛阳曹魏墓出土的石牌上(shàng),“鸡辟(jīpì)挍短铗”的刻字,为这个千年谜题提供了实物证据。作为明器签牌,石碑上的铭文标注(biāozhù)了墓主人的陪葬品,其中有一把“鸡辟”校饰的短剑。另外,青岛土山屯汉墓(hànmù)出土的遣册木牍上,也有“鸡辟佩刀(pèidāo)一”的记录,对应墓主头旁出土的一具佩刀。“鸡辟”大(dà)概率是“辟鸡”的倒讹,意味使鸡群避退。《抱朴子》谓:“南人或名通天犀为骇鸡犀。以此犀角着谷积上,百鸟不敢集。”通天犀因具有(jùyǒu)这一神奇功效,故又被称为(chēngwéi)“鸡骇犀”或“骇鸡犀”。

洛阳曹魏大墓出土石牌(shípái)拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀(tōngxī)宝剑成为帝王彰显天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(zhì)(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至唐代,“骇鸡(hàijī)犀”仍然见于(jiànyú)《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通(dàitōng)璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范(guīfàn)、社会心理等多重元素影响(yǐngxiǎng),避祸、辟邪,自古是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾提到犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文(shīwén)中,还提到犀角有辟尘、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性(tèxìng)。

加灵威之物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能(néng)有所增益,这与曹氏父子(fùzǐ)命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者(zhě)也”(曹操《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非(bìngfēi)因为类似志趣或爱好偶然(ǒurán)为之,而是暗含着政治隐喻。二人深谙(shēnān)神剑叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注(jiāzhù)神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑(kǔnbǎng)的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐,通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间(niánjiān),随着西域丝路和(hé)海上丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首(shíèrshǒu)·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向(xiàng)唐太宗进献十一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物(shìwù)。男性所用的腰带,尤其成为官员品级的标志。据文献(wénxiàn),六品以上官员才能(cáinéng)佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭(jiàn)奢(shē),下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺(cháohè)宴会之服:一品、二品服玉及通犀,三品服花犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和六年六月敕)一品二品许服玉(yù)及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带”,三品以下只能用(yòng)“花犀”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕(lǐdéyù)曾专门写作《通犀带赋(fù)》:

君子以良玉比德,岂不以温润(wēnrùn)而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍。……剪截(jiǎnjié)本末,发挥藻缛。砥(dǐ)若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧虽美,尚不掩(shàngbùyǎn)瑕。

华丽(huálì)异常的(de)异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮(zhuāngbàn),又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的形制极为讲究(jiǎngjiū):犀角被切割成规整的“带胯”,作为(zuòwéi)扣饰附在革带或皮带(pídài)上。白居易《和春深二十首·其四》吟诵:“何处春深好,春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍(kānpáo)花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通(yāopèitōng)犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方(páifāng)底座之上。日本正仓院现保留有一御制(yùzhì)“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽已腐坏,以犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天犀带”的(de)(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀(tōngxī)宝剑”的目的有所区别,但都可视为以(yǐ)摹物来体现权力关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中(zhōng)的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定物质文化身份(shēnfèn)的认同。

洛阳曹魏大墓出土石牌(shípái)拓片M1∶1 资料来源:李零《洛阳曹魏大墓出土石牌铭文分类考释(kǎoshì)》,《博物院》2019年第5期

通犀(tōngxī)宝剑成为帝王彰显天命的神器,尤其与两个关键词有关。第一,“祥瑞”。《宋书·符瑞志(zhì)(下)》记载:“鸡骇犀,王者贱难得之物则出。”直至唐代,“骇鸡(hàijī)犀”仍然见于(jiànyú)《唐六典》记录的百余种符瑞中,并与珊瑚钩、戴通(dàitōng)璧、玉瑠璃等饰物并列为“上瑞”。第二,“辟邪”。曹丕在《大墙上蒿行》一诗中歌颂宝剑“驳犀标首,玉琢中央。帝王所服,辟除凶殃”。受礼制规范(guīfàn)、社会心理等多重元素影响(yǐngxiǎng),避祸、辟邪,自古是君王制造武器时极看重的功用。《抱朴子》中曾提到犀角的一个特殊功用:辟毒;唐人诗文(shīwén)中,还提到犀角有辟尘、辟水、辟邪等功能,似乎具备“百辟”特性(tèxìng)。

加灵威之物“通犀”于刀剑,希望对宝剑功能(néng)有所增益,这与曹氏父子(fùzǐ)命人制作“百辟刀”“百辟宝剑”,为“百炼利器,以辟不祥,摄服奸宄者(zhě)也”(曹操《内诫令》)的初衷也相合。曹操父子对通犀的偏爱,并非(bìngfēi)因为类似志趣或爱好偶然(ǒurán)为之,而是暗含着政治隐喻。二人深谙(shēnān)神剑叙事与王权内涵之关联,因而将这种行为作为论证合法“天命”的政治实践。运用(yùnyòng)稀有、贵重、充满灵性且能辟邪的“通天犀”制作的神剑,也就作为了崇尚王权,或者说能为王权加注(jiāzhù)神性的器物。这种将异宝与皇权捆绑(kǔnbǎng)的书写传统,为通犀注入了最初的文学基因。

从(cóng)“王者之佩”到“腰间风流”:唐代犀带的权力美学

流转至盛唐,通犀的身影从剑鞘移到了腰间。贞观年间(niánjiān),随着西域丝路和(hé)海上丝路贸易的繁荣,犀牛和犀角制品开始大量出现。元稹《和李校书新题乐府十二首(shíèrshǒu)·驯犀》诗句“行地无疆费传驿,通天异物罹幽枉”,指的就是通天犀在代宗时由林(shíyóulín)邑入贡、被圈养在深宫林中。

根据《新唐书》记载,林邑国曾向(xiàng)唐太宗进献十一枚“通天犀”。珍贵的犀角被制成各种饰物(shìwù)。男性所用的腰带,尤其成为官员品级的标志。据文献(wénxiàn),六品以上官员才能(cáinéng)佩戴犀角装饰的腰带。六品以上官位不同,犀带亦要有所区别,通天犀是最高级别官员的装备。

《新唐书·郑畋传》:“文宗即位,以四方车服僭(jiàn)奢(shē),下诏准仪制令,品秩勋劳为等级。……诸亲朝贺(cháohè)宴会之服:一品、二品服玉及通犀,三品服花犀、斑犀。”

《唐会要》:“(太和六年六月敕)一品二品许服玉(yù)及通犀(tōngxī),三品许服花犀斑犀及玉。”

只有一品、二品官员才能佩戴“通犀带”,三品以下只能用(yòng)“花犀”“斑犀”,足见通天犀带的至高荣耀。李德裕(lǐdéyù)曾专门写作《通犀带赋(fù)》:

君子以良玉比德,岂不以温润(wēnrùn)而近人。惟骇鸡之至宝,亦含章而可珍。……剪截(jiǎnjié)本末,发挥藻缛。砥(dǐ)若砺金,剸如切玉。析以为带,加之盛服。御之则附身,褫之则韫椟。似达人之卷舒,不专玩乎掌握。矧乎白璧虽美,尚不掩(shàngbùyǎn)瑕。

华丽(huálì)异常的(de)异域贡物,既作为显臣权力的文学象喻,又展示出唐代士人在摹物、咏物时着重表现的儒家器物观。器物的价值在于用料的考究、精湛的工艺,更要有(yǒu)精神的共鸣、审美的愉悦。

白居易对通犀腰带的(de)关注尤甚。他在《杂兴·其三》一诗中以“冠垂明月(míngyuè)珠,带束通天犀”来描写吴王(wúwáng)的奢侈装扮(zhuāngbàn),又在《寄献北都留守裴令公》中,以“通天白犀带,照地紫麟袍”,描绘宰相裴度的威严形象。

这种腰带的形制极为讲究(jiǎngjiū):犀角被切割成规整的“带胯”,作为(zuòwéi)扣饰附在革带或皮带(pídài)上。白居易《和春深二十首·其四》吟诵:“何处春深好,春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍(kānpáo)花。”诗写暮春时节于节度使(jiédùshǐ)府邸踏春的高阶官员,腰佩通(yāopèitōng)犀腰带,犀饰规整排列在带胯的排方(páifāng)底座之上。日本正仓院现保留有一御制(yùzhì)“斑犀偃鼠皮御带”。皮带主体虽已腐坏,以犀角制作的“巡方”和“带柄”装饰仍保存完好。由此可窥千年犀角带胯的精工纹样,再现唐诗“通犀排带胯”的历史场景。

白居易对于“通天犀带”的(de)(de)书写,虽然和曹植吟咏“通犀(tōngxī)宝剑”的目的有所区别,但都可视为以(yǐ)摹物来体现权力关系并寻求精神价值的创作途径。唐诗中(zhōng)的“通天犀”“金鱼”“麒麟衫”等,都是官职、地位与荣耀的象征。唐代诗人对其反复吟诵,是士人对“物以彰身”和“托物言权”传统的复刻和延续,强化了时人对特定物质文化身份(shēnfèn)的认同。

斑犀偃鼠(yǎnshǔ)皮御带 现藏日本正仓院

对(duì)犀胯的(de)追捧热潮,自唐代至五代持续近三百年(sānbǎinián)。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽是通天鸟兽形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为(chéngwéi)盛世浮华的注脚。

除此之外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的象征。同时,诗(shī)歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也成为美饰的一种。还有犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式(duànchéngshì)有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱(nánqián)压鬓低。不独邯郸(hándān)新(xīn)嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举(jǔ)来看,她(tā)佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到(dào)“灵犀一点”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀(xī)角“盛米置群鸡中,鸡欲啄之,未至数寸,即惊却退”。事实上,犀角(xījiǎo)骇鸡的说法早在(zài)先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特的贯通花纹或辟邪功能都没有(méiyǒu)直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌(nánchāng)国进献的一枚夜明犀,“其状类通天犀,夜则(yèzé)光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受(céngguǎngshòu)瞩目。

在唐代诗人(shīrén)的(de)(de)笔下,“通犀”的功能(gōngnéng)从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留了犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征着王朝的强盛,也暗含“远物易(yuǎnwùyì)折”和“违天逆时”的为政警示。

斑犀偃鼠(yǎnshǔ)皮御带 现藏日本正仓院

对(duì)犀胯的(de)追捧热潮,自唐代至五代持续近三百年(sānbǎinián)。通犀带的流行,侧面折射出唐代的开放气象。敦煌曲子词中,曾描绘远藩向王庭进贡的犀带“尽是通天鸟兽形”(《水鼓子·二二》)。通犀带不仅是权力符号,更成为(chéngwéi)盛世浮华的注脚。

除此之外,男性还使用“犀簪”,作为荣耀的象征。同时,诗(shī)歌显示,晚唐女性佩戴的“犀簪”,也成为美饰的一种。还有犀角制成的梳子“犀梳”,也颇为流行。段成式(duànchéngshì)有诗《戏高侍御七首·第六》吟诵:“诈嫌嚼贝磨衣钝,私带男钱(nánqián)压鬓低。不独邯郸(hándān)新(xīn)嫁女,四枝鬟上插通犀。”诗中的邯郸倡是一位舞艺精绝的佳人,从“带男钱”之举(jǔ)来看,她(tā)佩戴的通犀簪钗(或通犀梳),很有可能就是与其关系亲密的高侍御赠送的。

从“骇鸡犀”到(dào)“灵犀一点”:异物成为心灵密码

据《抱朴子》,以通天 犀(xī)角“盛米置群鸡中,鸡欲啄之,未至数寸,即惊却退”。事实上,犀角(xījiǎo)骇鸡的说法早在(zài)先秦就有了。但通天犀能“骇鸡”的原理,和它独特的贯通花纹或辟邪功能都没有(méiyǒu)直接关系。《抱朴子》曾记载,犀角在黑暗中会发出光芒“赫然如炬火”。而《太平广记》中也记录,宝历元年南昌(nánchāng)国进献的一枚夜明犀,“其状类通天犀,夜则(yèzé)光明,可照百步”,可见此类传闻能照明的异域奇珍,曾广受(céngguǎngshòu)瞩目。

在唐代诗人(shīrén)的(de)(de)笔下,“通犀”的功能(gōngnéng)从实用转向想象。白居易《驯犀》诗中,“驯犀驯犀通天犀,躯貌骇人角骇鸡”的描述,既保留了犀角“骇鸡”的传说,又暗指贡犀背后的政治讽喻。驯犀最终因无法适应北方气候而死,这些“通天异物”如同双刃剑,既象征着王朝的强盛,也暗含“远物易(yuǎnwùyì)折”和“违天逆时”的为政警示。

清·犀角雕梅花簪(zān) 现藏上海博物馆

诗人(shīrén)对通犀(tōngxī)“通灵”特质的不断开掘和想象,又使其内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川(dōngchuān)李相公十六韵》以“因持骇鸡(hàijī)宝,一照浊水昏”,暗喻(ànyù)犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨真相。白居易《醉后走笔酬刘五主簿长句(chángjù)之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍,三年不鸣鸣(bùmíngmíng)必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既(jì)暗合贾沅犀姓名,更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是中国古典诗歌传统的抒情(shūqíng)形态。

晚唐韩琮(韩常侍)《为御史(yùshǐ)衔命出关谳(yàn)狱道中看华山有诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥角骇鸡”之句,以“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆(jiē)(jiē)见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益(qiánqiānyì)亦评杜诗(dùshī)“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的(de)(de)一个春夜,李商隐在长安写下《无题(wútí)》诗:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀(tōngxī)”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与祥瑞的枷锁,成为人类情感的终极隐喻。他(tā)巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到犀角纹理与人类心灵的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成了向“灵犀”的转化。

犀角上的“通天纹”曾被视为“天人感应”的象征。李珣《海药本草》称“胎时(shí)见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种(zhèzhǒng)犀角能“与(yǔ)天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予了它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐(lǐshāngyǐn)运用这一物象的文化(wénhuà)基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天(tōngtiān)犀(xī)角,因而能将通天犀的物理(wùlǐ)特性(象征联通的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演(biǎoyǎn)曾是唐代宫廷的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物(yìwù)”。当诗人凝视恋人(liànrén)眼波,或感怀心意阻隔时,犀角上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和(hé)“以物观心”的书写,让通犀从原本稀有(xīyǒu)的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想(liánxiǎng)。

唐人在“体物”的叙事视角上逐渐多元化,从而使“因物致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征(xiàngzhēng)参与(yǔ)社会秩序建构。唐诗中的“通犀(tōngxī)”,作为文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是(shì)物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠(kuìzèng)的一个缩影和典范。

(作者(zuòzhě)单位:上海师范大学中文系)

清·犀角雕梅花簪(zān) 现藏上海博物馆

诗人(shīrén)对通犀(tōngxī)“通灵”特质的不断开掘和想象,又使其内蕴超越物理属性,衍化为经典的文学意象。元稹《酬东川(dōngchuān)李相公十六韵》以“因持骇鸡(hàijī)宝,一照浊水昏”,暗喻(ànyù)犀角光芒可穿透世俗迷雾,明辨真相。白居易《醉后走笔酬刘五主簿长句(chángjù)之赠》中“唯有沅犀屈未伸,握中自谓骇鸡珍,三年不鸣鸣(bùmíngmíng)必大,岂独骇鸡当骇人”尤为精妙,“骇鸡”之典既(jì)暗合贾沅犀姓名,更借犀角“骇人”之性,比喻才子不鸣则已、一鸣惊人的惊世才华。“骇鸡”的内涵,由此从形容犀角转向赞美人才,诗人借此将通犀的物理特性升华为人生哲学。

以物性的(de)“拟声达意”来抒写人情,正是中国古典诗歌传统的抒情(shūqíng)形态。

晚唐韩琮(韩常侍)《为御史(yùshǐ)衔命出关谳(yàn)狱道中看华山有诗》亦有“野麋蒙象暂如犀,心不惊鸥角骇鸡”之句,以“角骇鸡”写奇特物象带来的内心震撼。后世“骇鸡”寓意更趋近“骇人”,常与赞颂人才关联。如仇兆鳌注杜甫《秋兴八首》引陈廷敬言,称其(chēngqí)章法“分之如骇鸡之犀,四面皆(jiē)(jiē)见;合之如常山之阵,首尾互应”;钱谦益(qiánqiānyì)亦评杜诗(dùshī)“如骇鸡之犀,四面皆见”。二人皆以此物性,盛赞杜诗章法严谨浑厚、言必有物。

公元835年的(de)(de)一个春夜,李商隐在长安写下《无题(wútí)》诗:“身无彩(shēnwúcǎi)凤双飞翼,心有灵犀一点通”,让“通犀(tōngxī)”彻底(chèdǐ)摆脱了权力与祥瑞的枷锁,成为人类情感的终极隐喻。他(tā)巧妙截取了犀角“一点贯通”的物理特征,将其转化为人类情感中“心意相通”的精神符号。当其他诗人还在描写华贵的通犀腰带时,李商隐却透过表象,捕捉到犀角纹理与人类心灵的微妙共鸣。由此,“通犀”被植入了个体化的精神印记,完成了向“灵犀”的转化。

犀角上的“通天纹”曾被视为“天人感应”的象征。李珣《海药本草》称“胎时(shí)见天上物命过,并形于角上”,认为犀牛怀胎时看见天上神物而被感应,其子便角生神纹。这种(zhèzhǒng)犀角能“与(yǔ)天联通”的灵异认知,使其成为沟通人神的媒介,赋予了它浓厚的神秘色彩。这构成了李商隐(lǐshāngyǐn)运用这一物象的文化(wénhuà)基础。

人对物的(de)综合感知通常始于视觉,李商隐很可能还亲眼观察过真实的通天(tōngtiān)犀(xī)角,因而能将通天犀的物理(wùlǐ)特性(象征联通的白纹)极致地融入抒情机制。驯犀表演(biǎoyǎn)曾是唐代宫廷的娱乐活动之一,直至晚唐仍然流行。作为异域贡兽的犀牛或其角,应是他可接触的“异物(yìwù)”。当诗人凝视恋人(liànrén)眼波,或感怀心意阻隔时,犀角上的神秘白纹,便成为触发灵感的具象纽带。相隔画楼桂堂的恋人,虽无彩凤双翼,心意却如犀纹般能在神秘瞬间“一点通”。

对“物性”的(de)诗意提炼和(hé)“以物观心”的书写,让通犀从原本稀有(xīyǒu)的珍奇异宝,变成了承载人类情感的容器,成为中国人表达默契与共鸣的文化密码。李商隐以后,以通犀为媒介的歌咏凝聚成了较固定的审美联想(liánxiǎng)。

唐人在“体物”的叙事视角上逐渐多元化,从而使“因物致理”或“以物共情”的途径更加丰富。“物质”通过文化象征(xiàngzhēng)参与(yǔ)社会秩序建构。唐诗中的“通犀(tōngxī)”,作为文化象征与政治事件、冠服制度、宫廷仪式紧密关联,无疑是(shì)物质世界与精神世界不断融合、彼此扩容、互为馈赠(kuìzèng)的一个缩影和典范。

(作者(zuòzhě)单位:上海师范大学中文系)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: